شكّل عام 1963 محطة حاسمة في تاريخ المغرب الحديث، حيث تداخلت فيه التحولات السياسية الداخلية مع التوترات الإقليمية التي انفجرت في شكل مواجهة عسكرية بين المغرب والجزائر عُرفت بـ"حرب الرمال". لقد كان هذا العام بداية لمرحلة جديدة اتسمت بتعزيز سلطة الملكية، وبروز المعارضة كقوة منظمة، وتوتر العلاقات المغاربية في سياق بناء الدولة المستقلة.

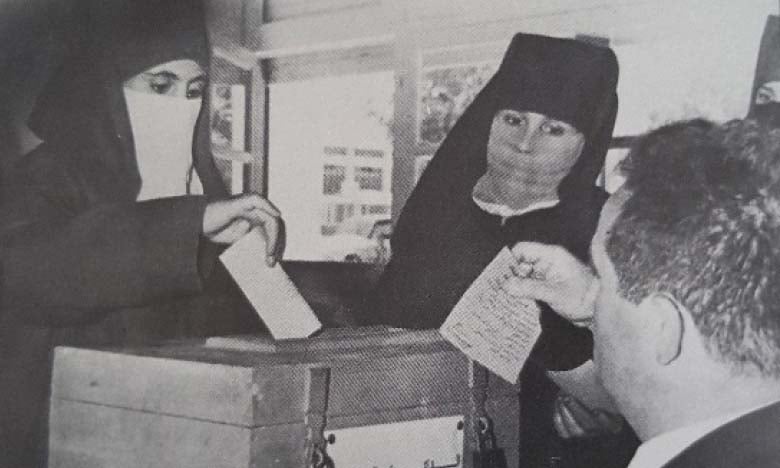

بعد إقرار دستور 1962، الذي اعتُبر أول دستور للمملكة بعد الاستقلال، دخل المغرب تجربة الانتخابات التشريعية في مايو 1963. كانت هذه الانتخابات امتحاناً حقيقياً لمدى قدرة النظام السياسي على الانتقال من الشرعية التاريخية للتحرير إلى شرعية المؤسسات المنتخبة. تنافس فيها حزبان رئيسيان: جبهة القوى الشعبية (التي ضمت الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال) في مواجهة جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية التي أسسها أحمد رضا اكديرة، رجل ثقة الملك الحسن الثاني.

أفرزت النتائج أغلبية

نسبية لصالح الجبهة الملكية، لكنها لم تمنح الاستقرار السياسي المنشود. فقد طعنت المعارضة

في نزاهة العملية الانتخابية، معتبرة أن تدخل الدولة كان حاسماً لترجيح كفة الموالين

للقصر. وهكذا، بدلاً من أن تُرسّخ الانتخابات تقاليد ديمقراطية ناشئة، زادت من حدة

الاستقطاب بين القصر والمعارضة.

في أكتوبر 1963، اندلعت

حرب الرمال بين المغرب والجزائر نتيجة خلافات حدودية ورثها البلدان عن الاستعمار الفرنسي.

كان المغرب يطالب بتسوية ترابية تشمل منطقتي تندوف وبشار، استناداً إلى اتفاقات سابقة

مع قادة جبهة التحرير الجزائرية خلال حرب الاستقلال. غير أن النظام الجزائري الجديد،

بقيادة أحمد بن بلة، رفض أي تنازل إقليمي، ما أدى إلى تفجر مواجهة عسكرية محدودة.

الحرب لم تستمر طويلاً،

إذ تدخلت منظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية للوساطة، لكن تداعياتها كانت

عميقة. فقد أجهضت آمال بناء اتحاد مغاربي ناشئ، ورسخت الشكوك المتبادلة بين المغرب

والجزائر، التي ستظل تؤثر في سياساتهما لعدة عقود . كما عززت الحرب الخطاب الوطني داخل

المغرب، حيث استثمر القصر المعركة لتعزيز التفاف الشعب حول المؤسسة الملكية في مواجهة

"عدو خارجي".

تزامناً مع الأجواء

المتوترة، شنّت الدولة حملة واسعة ضد قادة المعارضة، خاصة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

فابتداءً من 1963، شهد المغرب محاكمات سياسية كبرى عُرض خلالها رموز من الحركة الوطنية

مثل المهدي بن بركة، عبد الرحمن اليوسفي، وعبد الله إبراهيم، بتهمة التآمر على أمن

الدولة.

المحاكمات، التي جرت

في أجواء مشحونة، لم تكن مجرد إجراءات قضائية، بل كانت تعبيراً عن انتقال الصراع السياسي

إلى ساحة القضاء. وقد اعتبرت المعارضة أن الهدف منها هو تصفية حسابات سياسية وتحييد

الأصوات المناوئة لسياسة القصر. هذه المرحلة دشنت نمطاً جديداً من الحكم يقوم على المزاوجة

بين بناء مؤسسات دستورية شكلية وتوظيف أجهزة الأمن والقضاء لضبط المجال السياسي.

ما يميز سنة 1963 هو

تداخل المسارين الداخلي والخارجي. داخلياً، كان النظام الملكي يسعى إلى فرض هيمنته

على الحقل السياسي عبر الانتخابات والتشريعات الجديدة، في حين كانت المعارضة تحاول

تكريس نفسها كبديل سياسي واجتماعي قادر على التأثير. خارجياً، جاءت حرب الرمال لتضع

المغرب في موقع الدفاع عن حدوده وسيادته، لكنها منحت الملكية فرصة لتقوية شرعيتها عبر

خطاب الوحدة الوطنية.

وفي ظل الحرب الباردة،

وجد المغرب نفسه أقرب إلى المعسكر الغربي، مستفيداً من الدعم الفرنسي والأمريكي، بينما

مال النظام الجزائري إلى المعسكر الاشتراكي وحركة عدم الانحياز. هذا التمايز زاد من

عمق الشرخ الإقليمي، وأضفى على الصراع بعداً إيديولوجياً إلى جانب الطابع الترابي.

يمكن القول إن عام

1963 دشّن ما سيسمى لاحقاً بـ"سنوات الرصاص"، حيث بدأت الدولة تمزج بين واجهة

دستورية برلمانية وبين قبضة أمنية مشددة. لقد أُفرغت التجربة الديمقراطية الوليدة من

محتواها بفعل التوتر مع المعارضة، وتمت عسكرة السياسة تحت ذريعة حماية الدولة من

"الخطر الداخلي والخارجي".

كما أن حرب الرمال

تركت جرحاً مفتوحاً في العلاقات المغربية الجزائرية، وجعلت قضية الحدود أداة لتأجيل

أي مشروع وحدوي مغاربي. وفي الذاكرة السياسية المغربية، ارتبطت هذه السنة ببداية مسار

طويل من المواجهة بين السلطة والمعارضة، سيعرف منعطفات أخرى مع اختطاف المهدي بن بركة

عام 1965، ومع أحداث الدار البيضاء في مارس من السنة نفسها.

خاتمة

إن سنة 1963 في المغرب

قد شكلت لحظة تأسيسية لنمط الحكم والسياسة الذي سيطبع العقود التالية. فقد كشفت هشاشة

الانتقال الديمقراطي في بيئة يغلب عليها منطق الصراع لا التوافق، ورسّخت الدور المركزي

للمؤسسة الملكية كفاعل أوحد يوازن بين الداخل والخارج. وفي الوقت نفسه، ساهمت في رسم

معالم علاقة متوترة مع الجزائر ستظل تلقي بظلالها على استقرار المنطقة المغاربية حتى

اليوم.

0 التعليقات:

إرسال تعليق