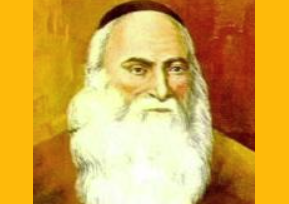

يُعَدّ يهوذا أبرابانيل، المعروف أيضاً بلقب "ليون إبريو"، واحداً من أبرز المفكرين اليهود الذين عاشوا على تخوم العصر الوسيط وبداية عصر النهضة. وُلد في لشبونة في أسرة مرموقة كان والده إسحاق أبرابانيل من أبرز الوجوه الفكرية والسياسية في زمانه. تلقى منذ صغره تكويناً مزدوجاً جمع بين المعارف الدينية اليهودية، من نصوص مقدسة وقوانين، وبين الفلسفة والعلوم التي كانت تتداول في الدوائر غير اليهودية. غير أنّ حياته لم تخلُ من الترحال القسري نتيجة الاضطرابات السياسية والاضطهادات الدينية التي تعرّض لها اليهود في شبه الجزيرة الإيبيرية، فانتقل بين إسبانيا والبرتغال قبل أن يستقر في إيطاليا حيث مارس الطب وارتبط برعاية بعض الأسر الحاكمة.

رغم غموض تفاصيل حياته

الأخيرة وتضارب الأخبار حول وفاته واحتمال اعتناقه المسيحية، فإنّ معظم المؤشرات تفيد

بأنّه ظلّ متمسكاً بجذوره الدينية، وقد بقي اسمه حاضراً أساساً بفضل عمله الفلسفي الفريد

"حوارات في الحب"، وهو مؤلَّف ألّفه بالإيطالية وجمع بين عمق الفلسفة ورهافة

الأدب. وقد ذاع صيته في أوروبا بعد طباعته وانتشاره في القرن السادس عشر، حتى إنّ بعض

المفكرين الكبار مثل سبينوزا اقتنوا نسخاً منه.

يمتاز فكر أبرابانيل

بقدرته على الجمع بين الفلسفة الدينية اليهودية والنزعة الإنسانية التي كانت تسود إيطاليا

في زمن النهضة. فهو لا يولي اهتماماً مفرطاً للتعارض التقليدي بين العقل والإيمان كما

فعل كثير من فلاسفة القرون الوسطى، بل ينظر إلى الحكمة على أنّها خيط واحد يربط الوحي

الديني بالتأمل الفلسفي. هذه النظرة التوحيدية تجعله أقرب إلى ما يُعرف بـ"الحكمة

الدائمة"، أي الإيمان بأنّ جميع الثقافات والديانات تحمل جوهراً مشتركاً من الحقيقة.

ولعلّ السمة الأبرز

في فلسفته هي المكانة التي أعطاها لمفهومي الجمال والحب. فالجمال بالنسبة له ليس مجرّد

إحساس حسي، بل قوّة روحية تجذب النفس نحو الأعلى. إنه المرآة التي تنعكس فيها أنوار

الإله، وعبرها يستطيع الإنسان أن يسمو من إدراك الجمال المادي إلى التأمل في الجمال

العقلي والروحي. أما الحب فهو المحرك الأعظم للوجود، ليس في بعده الإنساني وحده، بل

أيضاً في بعده الكوني. فالله، بحسب تصوره، يحب العالم ويوجه مساره، والكون بأسره يعيش

في حركة دائرية تُسمى "دائرة الحب" حيث تتبادل الكائنات العشق والجذب في

سلسلة لا تنقطع.

هذا التصور يجعل من

الحب مبدأً كوسمولوجياً شاملاً، ومن الجمال لغة كونية يفهمها كل مخلوق بحسب درجته.

ولذا نجد أبرابانيل يقسّم قوى الإدراك البشري إلى مراتب تبدأ بالحواس ثم تنتقل إلى

الخيال وتنتهي بالعقل، مؤكداً أنّ كل مرحلة منها تفتح نافذة جديدة على الجمال وتتيح

شكلاً أرقى من الحب.

ومن القضايا الأخرى

التي عالجها بعمق مسألة النبوة والرؤية. فقد اعتبر أنّ النبوة ليست مجرد صور خيالية

بل هي اتحاد بين العقل البشري والعقل الإلهي، أي لحظة رؤية خاصة يكون فيها الإنسان

قادراً على تلقي فيض الحكمة الإلهية. وهو في هذا يميل إلى إعلاء شأن العقل والتأمل

العقلي على حساب المخيلة الصوفية وحدها، ما يجعله أقرب إلى الروح الفلسفية الإنسانية.

يقدّم أبرابانيل أيضاً

تصوراً ميتافيزيقياً ينهل من الإرث الأفلاطوني المحدث ومن بعض عناصر الفلسفة اليهودية

والإسلامية. فهو يرى الوجود كسلسلة من الفيض تبدأ من الله ثم تنحدر إلى العقول السماوية

وصولاً إلى العالم المادي. غير أنّ هذا الانحدار لا يُفهم باعتباره نقصاناً أو سقوطاً،

بل هو تجلٍّ متدرج للجمال الإلهي. العالم المادي في نظره مرآة، وإن كانت غائمة أحياناً،

تعكس النور الأعلى.

أما عن غاية الحياة

الإنسانية، فهي بلوغ الاتحاد مع الله عبر مسار من الترقي المستمر في مراتب الجمال والحب.

يبدأ هذا المسار من الانجذاب إلى الجمال الحسي وينتهي بالحب العقلي الروحي الذي يحرر

النفس من ثقل الجسد. وهكذا تتحقق "الموت السعيد"، أي الرحيل في حالة من الصفاء

والوصل بالمطلق.

انتشر كتابه على نطاق

واسع في أوروبا، وترجم إلى عدة لغات، ولاقى إعجاباً كبيراً بين المفكرين والأدباء في

عصر النهضة. ومع ذلك، أثار بعض الجدل في الأوساط اليهودية التي رأت في رؤيته محاولة

لتفسير الماورائيات بمنطق عقلاني مفرط، أو نوعاً من التداخل بين الفلسفة والموروث الديني

لا يخلو من المجازفة. غير أنّ هذا الجدل لم يحجب القيمة الكبرى لفكره الذي جمع بين

النزعة الجمالية والروح الدينية والفلسفة العقلانية في صياغة واحدة.

لقد كان أبرابانيل

جسراً حقيقياً بين عالمين: العالم اليهودي الوسيط بما فيه من ميراث فلسفي وكلامي وصوفي،

والعالم الأوروبي النهضوي المنفتح على الفنون والأدب والإنسانية. وما يميّزه أنّه لم

يكتفِ بالتصنيف المدرسي ولا بالخطاب الديني التقليدي، بل اختار شكل الحوار الأدبي ليعرض

فلسفته، في تقليد يعيد إلى الأذهان أسلوب أفلاطون، ويمنح نصوصه بعداً أدبياً يجعلها

قريبة من القارئ العادي والنخبوي معاً.

0 التعليقات:

إرسال تعليق