في 3 مارس 1973 دخل المغرب إحدى أكثر محطّاته حساسية خلال «سنوات الرصاص». ما جرى في قرية مولاي بوعزة ومحيطها في الأطلس المتوسط—ثم في تنغير وگلميمة—لم يكن حادثًا معزولًا، بل كان تجلّياً كبيراً لرهانٍ راديكالي على الكفاح المسلّح ضد الدولة، انتهى سريعًا وفاتحًا الباب أمام إعادة ترتيب عميقة في الحقلين الأمني والسياسي، وأمام سردية جديدة عن «الاستقرار» و«التهديد».

تعود جذور أحداث مولاي

بوعزة إلى «التنظيم»، وهو الجناح السري المسلّح للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي

ارتبط بقيادات سياسية بارزة مثل الفقيه البصري. اختير يوم 3 مارس، الموافق لعيد العرش،

موعدًا لإطلاق عمليات متزامنة في الوسط الجبلي، فكانت الشرارة الأولى في مولاي بوعزة

قبل أن تمتدّ المتابعات الأمنية إلى تنغير وگلميمة.

وثّقت شهادات دامغة

أنّ عناصر الخلايا تلقّت تدريبات شبه عسكرية في دول عربية مجاورة، وأن خللاً في التنسيق

جعل خلية مولاي بوعزة تتحرك منفردة، ما أتاح للأجهزة الأمنية تعبئة الجيش والدرك والشرطة

لإحباط باقي التحركات. كان الرهان هو استنبات «جيوب غوار» قروية تُنهِك الدولة، لكن

النتيجة جاءت عكسية.

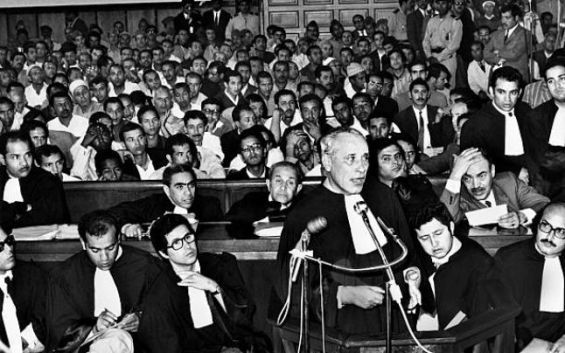

لقد أُخمدت المحاولة

بسرعة خلال الأيام الأولى من مارس، لتبدأ بعدها واحدة من أضخم المحاكمات السياسية في

السبعينيات. ففي القنيطرة، حوكم 159 متهماً، صدرت ضد بعضهم أحكام بالإعدام وأخرى بالمؤبد

وعقوبات متفاوتة بالسجن، إضافة إلى عشرات حالات البراءة. وفي نوفمبر من العام نفسه

نُفِّذت الإعدامات في صفوف بعض المدانين، لترسخ الدولة رسالتها بأن أي محاولة مسلحة

ضد استقرار المغرب ستواجَه بأقصى درجات الردع.

رافقت هذه الأحداث

حملات اعتقال وتمشيط واسعة في الأطلس المتوسط والجنوب الشرقي، مسّت قرى بأكملها وأدت

إلى انتهاكات موثقة لاحقًا في تقارير حقوقية. بعد عقود، ستعترف هيئة الإنصاف والمصالحة

بخصوصية الضرر الجماعي في تلك الجهات، وستوصي بجبر جماعي وتنمية محلية لتعويض الندوب

التي خلّفتها تلك الحقبة. كما كشفت جلسات الاستماع العمومية عن حجم الألم والمعاناة

التي عاشتها العائلات والقرى.

سياسيًا، هزّت أحداث

«مولاي بوعزة» البيت الاتحادي من الداخل. فشلت استراتيجية الكفاح المسلح وازدادت كلفة

العمل السري، ما قوّى التيار الداعي إلى القطع مع العنف وبناء يسار إصلاحي مؤسساتي.

انشق جزء واسع من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية لاحقًا باتجاه الاتحاد الاشتراكي للقوات

الشعبية، وأعيد تموضع المعارضة داخل اللعبة البرلمانية والنقابية. في المقابل، عزّزت

الدولة خطاب «الخطر الداخلي» ووسّعت أدوات المراقبة والردع خلال باقي سنوات السبعينيات.

كما ساهم فشل هذه التجربة في انتقال مركز الصراع إلى الساحة الإقليمية عبر نزاع الصحراء،

حيث أصبح الضغط على الرباط يأتي من الخارج أكثر من الداخل.

كثيرًا ما تختلط أحداث

مولاي بوعزة مع تاريخ الحركتين الماركسيّتين «إلى الأمام» و«23 مارس»، لكن التمييز

بينهما ضروري. فهاتان الحركتان كانتا نشيطتين في الوسط الطلابي والنقابي وتعرضتا لموجات

اعتقال ومحاكمات واسعة بين 1974 و1977، بينما تعود مسؤولية أحداث مولاي بوعزة إلى

«التنظيم» داخل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.

تكشف أحداث «مولاي

بوعزة» عن محدودية استنساخ نماذج الكفاح المسلح في بيئة اجتماعية وسياسية مختلفة، وعن

قدرة الدولة—بعد محاولتَي الانقلاب في 1971 و1972—على تحويل التهديد المسلح إلى ذريعة

لبناء منظومة أمنية كثيفة. في المقابل، فتحت آثار القمع والاعتقالات الباب بعد ثلاثة

عقود لمسار عدالة انتقالية أعاد فتح النقاش حول الحقيقة والذاكرة والإنصاف. هكذا، لم

تغيّر «مولاي بوعزة» ميزان القوى العسكري، لكنها سرّعت انتقال اليسار نحو الفضاء الانتخابي

وأسهمت في بلورة خطاب حقوقي وحزبي جديدين في المغرب المعاصر.

المراجع والمصادر

هيئة الإنصاف والمصالحة،

التقرير الختامي، المجلد الثالث.

مبادرة الإصلاح العربي،

تقرير

«The Rugged Road… Human Rights Action in Arab Countries»، 2019.

جريدة لوموند الفرنسية،

تغطيات بين مارس ويوليو 1973.

مجلة تيل كيل، «المحاكمات

السياسية في عهد الحسن الثاني»، 2014.

موقع يابلادي، «March 3, 1973:

When young leftists wanted to overthrow…»، 2019.

مجلة زمان (بالفرنسية

والعربية)، مقالات عن «أحداث مولاي بوعزة»، 2023–2024.

ويكيبيديا (الفرنسية)،

«Évènements

de Moulay Bouazza» و«Tanzim (Maroc)».

منظمة العفو الدولية،

تقرير

«Morocco: A Pattern of Political Imprisonment»، 1991.

مجلة Politique Africaine، مقال «Le Maroc des années de plomb

: équité et réconciliation ?»،

2004.

0 التعليقات:

إرسال تعليق